Tumpukan sampah setinggi 40 meter menyambut saya di pintu masuk Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) Sumur Batu, Bantargebang. Matahari bersinar garang, aroma busuk menusuk penciuman bersamaan dengan ribuan lalat yang beterbangan dan air hitam yang mengalir dari sampah di jalanan tanah yang licin. Truk-truk terus berdatangan mengangkut sampah dari seluruh penjuru Bekasi dan Jakarta. Para pemulung, pria dan wanita, mengenakan baju panjang, sepatu boot plastik, penutup kepala dan keranjang yang terlilit di punggungnya berkerumun mendekati truk-truk yang menumpahkan sampah. Tangan mereka memegang tongkat bercapit untuk memunguti sampah. Wajahnya menghitam, tetapi semangatnya mengais rezeki tidak pernah padam.

“Saya baru enam bulan bekerja di sini. Covid membuat saya semakin susah mendapatkan pekerjaan. Jadi buruh pabrik susah diterima, sementara jadi sopir angkot semakin banyak saingan,” kata Usman, 35 tahun, duduk istirahat di balai-balai bambu bersama anak laki-lakinya yang berusia 12 tahun.

Anak laki-laki Usman tidak tinggal di Bantargebang. Ia hanya membantunya memulung saat liburan sekolah. Dua lelaki tua lainnya, Sulaiman dan Markoni yang usianya berkisar 50 tahun bergabung ikut mengobrol. Menurut Sulaiman, di TPST Bantargebang nasibnya lebih pasti. Asal rajin mengambil sampah pasti setiap hari bisa makan. Sulaiman berasal dari Bekasi dan sudah 10 tahun bekerja sebagai pemulung di Bantargebang. Seluruh keluarganya dibawa tinggal di rumah bedeng.

Bagi Sulaiman, Bantargebang menjadi tempat paling tepat untuk mengais rezeki karena ia tidak memiliki ijazah. Ia sudah nyaman tinggal di Bantargebang dan tidak ingin pindah ke tempat lain. Sementara Markoni yang berasal dari Padang juga sudah 10 tahun lebih tinggal di rumah bedeng. Meski terlintas keinginan untuk kembali ke kampung halaman, tetapi sampah lebih menjanjikan.

Pertemuan itu membawa saya ke rumah bedeng di belakang mereka. Di sana ada gubug kecil dari kayu beratap terpal. Empat ibu-ibu sedang mengobrol sambil menunggu anak-anaknya belajar di saung sebelahnya. Itulah awal pertemuan saya dengan Rumah Baca Umi (RUMI) yang digawangi oleh seorang wanita muda penuh semangat Noviana Rachmawati.

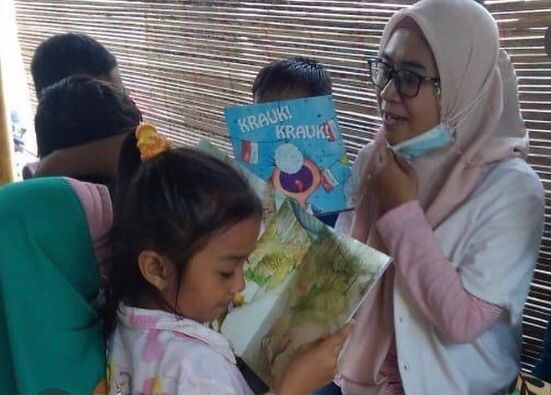

RUMI hanya berbentuk saung kecil dari bambu. Bangunan terbuka yang berdiri rapuh dan sederhana itu tepat berada di sisi jalan gunungan sampah. Poster kain bertuliskan RUMI terpasang di sisi depan saung dan berkibar-kibar tertiup angin. Ada satu papan tulis besar yang berdiri miring di ujung lengkap dengan spidol. Sekitar 30 hingga 40 anak dengan kisaran usia taman kanak-kanak hingga kelas 2 SMP duduk melingkar di dalam saung. Mereka tampak sehat, ceria dan antusias menyimak Noviana Rachmawati mengajar.

“Saung ini memang terlalu dekat dengan tumpukan sampah, tapi saya lebih suka jemput bola ke sini biar memudahkan anak-anak,” kata Novi disela kegiatan mengajarnya.

Noviana Rachmawati adalah anak sulung dari empat bersaudara yang lahir di Solo, 36 tahun yang lalu. Ia bekerja pada salah satu Universitas di Jakarta dan sedang menyelesaikan studi jenjang S2. Pada tahun 2020, saat pandemi Covid-19 melanda, Novi melakukan penelitian kegiatan belajar mengajar di daerah Bantargebang. Dari sanalah Novi bertemu anak-anak pemulung Bantargebang. Anak-anak yang seharusnya belajar dan bermain, tetapi harus membantu orang tuanya mencari nafkah. Novi berinisiatif mendirikan Rumah Baca untuk membantu anak-anak.

Setelah mengajukan izin ke pihak terkait dan ditolak dengan alasan lokasi itu akan digunakan untuk perluasan penampungan sampah, Novi tidak putus asa. Ia mengumpulkan warga setempat untuk berdiskusi. Mereka kemudian sepakat bersama-sama kembali mengajukan izin.

Setelah izin diterbitkan oleh pihak terkait, Novi harus memikirkan biaya untuk saung. Ia mengumpulkan teman-temannya dan meminta bantuan ke semua grup yang ia ikuti untuk berdonasi. Novi juga merogoh koceknya sendiri untuk tambahan biaya yang dibutuhkan agar saung itu bisa berdiri. Dengan segala upaya itu, akhirnya pada 16 November 2020, RUMI berhasil didirikan.

***

Pada 6 September 2019, aktor Hollywood yang juga aktivis lingkungan, Leonardo Dicaprio, mengunggah foto penampungan sampah Bantargebang di akun resmi instagramnya. Dalam foto karya Adam Dean tersebut tampak seorang pemulung sedang memungut sampah di Bantargebang dengan pemandangan sekelilingnya hamparan sampah.

Unggahan ini menimbulkan reaksi netizen Indonesia yang kebanyakan merasa malu bahwa orang Indonesia sangat gemar menggunakan barang-barang yang terbuat dari plastik dan sulit mengubah kebiasaan itu sehingga menimbulkan masalah sampah yang tidak berkesudahan. Tidak hanya gemar menggunakan sampah plastik, namun juga tidak mau memisahkan sampah dari rumah saat membuangnya sehingga terjadi percampuran sampah organik dan non organik yang sulit diorganisir.

TPST Bantargebang sudah beroperasi selama 36 tahun. Dibuka tahun 1986, TPST terbesar di Indonesia bahkan di dunia menurut versi National Geografi ini, memiliki luas total 110.3 hektar. Secara administratif, wilayah TPST Bantargebang terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yaitu kelurahan Ciketing Udik, Sumur Batu dan Cikiwul. Namun status tanah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setiap hari jumlah sampah yang masuk ke TPST Bantargebang sekitar 7000-7500 ton dari DKI Jakarta.

Pembuangan sampah ibukota ini sebenarnya sudah mencapai titik kritis. Minimnya lahan sehingga sampah harus ditumpuk menyerupai piramida. Tinggi gunungan sampah sudah mencapai 40 meter dari maksimal yang diijinkan, 50 meter. Bahkan dari lima zona, empat diantaranya sudah mencapai batas maksimal.

Kehidupan warga yang tinggal dalam radius hingga lima kilometer dari TPST Bantargebang juga terancam. Bau busuk menyengat dan air sumur yang sudah tercemar air lindi sampah. Air lindi sampah terbentuk dari air hujan yang terjebak dalam tumpukan sampah. Ini sangat berbahaya dan beracun karena mengandung konsentrasi senyawa organik maupun anorganik yang tinggi.

Di sinilah anak-anak pemulung Bantargebang tumbuh. Sebagian dari mereka memang terlahir di tempat penampungan sampah itu, dan sebagian yang lain mengikuti orang tuanya dari berbagai tempat di Indonesia menjadi pemulung. Ada yang datang dari Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat atau daerah yang dekat dengan Bantargebang seperti Bekasi dan Karawang.

Mereka tinggal di rumah-rumah bedeng sewaan bersama orang tuanya yang menggantungkan hidup pada truk-truk sampah yang datang dari berbagai penjuru Jakarta dan Bekasi. Sebagian dari anak-anak ini bekerja membantu orang tuanya memulung atau yang umurnya lebih kecil mengikuti kemanapun orang tuanya memulung sampah sambil bermain di tumpukan sampah. Mereka tidak bisa membaca, menulis dan berhitung meski sebagian usianya telah setara dengan kelas 5 Sekolah Dasar.

“Saya sedih melihat dunia yang begini maju dengan teknologi tetapi masih ada anak-anak yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi tujuan jangka pendek saya hanya ingin mengajari mereka membaca, menulis dan berhitung, “ kata Novi sambil membagikan alat tulis menulis kepada anak-anak.

Anak-anak RUMI sekolah di saung setiap hari, mulai Senin hingga Jum’at pada jam 8 hingga 10 pagi. Mereka punya waktu belajar satu hingga dua jam per hari sebelum membantu orang tuanya. Sedangkan sore hari mereka bisa memilih untuk sekolah mengaji pada jam 3 sore, namun itu tidak wajib. Setelah mengaji mereka bisa bermain, membantu orang tua atau istirahat.

Pada akhir pekan anak-anak mendapatkan jadwal belajar bersama para pengajar relawan yang datang ke RUMI seperti membuat hiasan, melukis dan berbagi pengetahuan yang berguna. Para relawan ini datang dari berbagai kalangan dan disiplin ilmu mulai dari mahasiswa hingga pekerja kantoran.

Pada awal berdirinya Rumi, Novi mengurus semuanya sendiri. Ia mengajar sebelum bekerja di kantor. Kemudian ada dua temannya yang membantu mengajar yaitu Nijma dan Anggit. Nijma mengajar membaca, menulis dan berhitung pada pagi hari, sementara Anggit mengajar mengaji pada sore hari. Bantuan Nijma dan Anggit ini tak ternilai harganya bagi Novi yang kemudian bisa fokus mengurus hal-hal lainnya dan mengajar pada akhir pekan.

Tujuan Novi mendirikan RUMI tidak muluk-muluk. Ia hanya ingin anak-anak bisa membaca, menulis dan berhitung agar ke depannya memiliki kehidupan yang lebih baik. Sementara tujuan jangka panjangnya, anak-anak di RUMI bisa mengikuti kejar paket dan mendapatkan legalitas ijazah yang mungkin bisa dipakai untuk mengubah hidup mereka.

Legalitas ini memang tidak mudah bagi anak-anak pemulung Bantargebang karena banyak dari mereka yang lahir tanpa akta kelahiran, orang tuanya tidak memiliki KTP dan mereka juga tidak tahu bagaimana mendapatkan dokumen-dokumen itu. Bahkan bagi sebagian yang memiliki legalitas berupa KTP dan akta kelahiran juga masih menghadapi rintangan karena mereka lebih suka anak-anaknya bekerja membantu orangtuanya daripada mengejar ijazah. Novi menyebutkan ada anak yang pintar tetapi tidak punya semua legalitas dokumen yang dibutuhkan, dan itu sangat disayangkan.

“Saya tidak mau anak-anak terjebak hidup di sini, tidak bisa keluar kemana-mana, tidak punya bekal pengatahuan apapun, lalu mereka dimanfaatkan orang lain dengan menjadi pemulung seumur hidup mereka,” kata Novi.

Semangat yang dimiliki Novi juga saya lihat di mata anak-anak pemulung Bantargebang. Dengan datang ke RUMI setiap hari untuk mengikuti proses belajar mengajar, artinya mereka memiliki kemauan kuat untuk mengubah hidupnya. Motivasi dari orang seperti Novi memang sangat dibutuhkan. Mereka harus diyakinkan bahwa mereka punya kemampuan untuk mengubah dirinya sendiri.

Tidak hanya pada anak-anak, Novi juga memiliki peran penting untuk melakukan edukasi kepada orang tua mereka. Pada awal pendirian RUMI, orang tua anak-anak ini curiga dan khawatir kalau anak-anak mereka akan diajari hal-hal yang tidak benar. Namun, Novi menekankan bahwa saung tempat belajar anak-anak ini berbentuk terbuka dan bisa dilihat dari luar saat proses belajar mengajar. Jika ada materi yang menyimpang dan tidak sesuai, Novi siap bertanggungjawab.

Novi juga memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang menunggu di dekat saung saat anak-anaknya belajar. Novi mengingatkan tentang pekerjaan rumah untuk anak-anak mereka. Jika ibu-ibu tidak bisa membantu anaknya mengerjakan pekerjaan rumah, setidaknya anaknya diingatkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Awalnya memang tidak mudah, namun dengan berjalaannya waktu, semua jadi terkondisikan lebih baik. Ibu-ibu secara otomatis mengingatkan anaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan mereka lebih paham bagaimana membantu anak-anaknya untuk belajar.

Masalah krusial yang dihadapi Novi adalah tidak memiliki donatur. Banyak teman-temannya yang membantu kegiatan ini, tetapi seringkali Novi bersama Nijma dan Anggit merogoh koceknya sendiri untuk kebutuhan anak-anak seperti fotokopi materi pelajaran. Jika di sekolah formal anak-anak mendapatkan materi pelajaran dan fasilitas, tetapi anak-anak pemulung Bantargebang bergantung pada sumbangan buku. Dari sumbangan buku-buku itu, Novi membuat sendiri materi ajar untuk anak-anak pemulung Bantargebang dengan merangkum seluruh pelajaran Sekolah Dasar selama satu tahun menjadi 30 halaman kemudian difotokopi dan dibagikan.

Selain belajar membaca, menulis dan berhitung, Novi juga mengajari anak-anak RUMI membuat kerajinan tangan seperti totebag yang hasilnya bisa dijual. Hal ini dilakukan bukan semata untuk mendapatkan uang, tetapi juga untuk memberi pengetahuan kepada anak-anak bahwa ada pekerjaan lain selain memulung yang bisa memberikan penghasilan. Sebagian uang penghasilan dari kerajinan ini disimpan untuk biaya ujian kejar paket.

Banyak suka duka yang dialami Novi dalam menggawangi RUMI. Saat anak-anak baru datang bergabung, Novi sangat gembira. Tapi beberapa saat kemudian ada anak-anak yang tidak kembali lagi ke RUMI. Itu yang membuat Novi merasa sedih. Biasanya mereka dibawa pulang kampung oleh orang tuanya. Sehingga anak itu otomatis akan berhenti belajar sebelum mengikuti ujian kejar paket. Tetapi, Novi selalu menekankan kepada anak-anak agar tidak berhenti belajar di manapun mereka. Segala keterbatasan yang mereka hadapi tidak boleh menjadi penghalang.

***

“Saya ingin jadi dokter! Saya ingin jadi polisi! Saya ingin jadi guru!” teriak anak-anak RUMI saat ditanya cita-cita mereka saat besar nanti.

Seperti anak-anak yang lain, mereka juga berhak memiliki cita-cita. Meski mereka tinggal di rumah bedeng dan berkutat dengan sampah dari pagi sampai malam, mereka juga manusia yang ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Novi berusaha mendorong mereka untuk berani mewujudkan cita-cita itu.

Pada masa lalu kita mengenal RA. Kartini, Dewi Sartika dan Rohana Kudus yang sangat berjasa di dunia pendidikan Indonesia. Sementara di luar sana kita mengenal Malala Yousafzai, seorang remaja Pakistan yang menginspirasi anak-anak perempuan untuk memperjuangkan pendidikan mereka. Malala menjadi sorotan dunia ketika ditembak kepalanya oleh Taliban saat ia berusia 15 tahun. Lalu ada Mary McLeod Bethune, yang dikenal sebagai “The First Lady of The Struggle” karena kegigihannya memperjuangkan masyarakat Afrika-Amerika agar bisa memiliki penghasilan sendiri yang lebih baik melalui pendidikan.

Novi mungkin tidak tampak heroik seperti mereka, tetapi cita-citanya agar anak-anak pemulung Bantergebang bisa menulis, membaca dan berhitung akan berdampak besar jika terus dilakukan. Masa depan terletak di tangan anak-anak ini, tetapi bagaimana jika mereka tidak bisa membaca, menulis dan berhitung? Betapa menyedihkan melihat anak-anak yang lahir di zaman technologi namun buta huruf, sungguh ironis. Seolah mereka terbuang dari peradaban yang membentuk diri mereka sendiri. Apakah harapan Novi untuk sedikit mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik itu akan terwujud?

“Beberapa bulan lalu saung tempat anak-anak belajar digusur untuk perluasan tempat penampungan sampah. Itu memang sudah diprediksi akan terjadi karena lokasi yang kami tempati memang sudah diperingatkan akan digusur, tapi tetap saja saya sangat sedih,” kata Novi menghela napas.

Anak-anak tidak memiliki saung lagi tetapi mereka kemudian belajar di mana saja. Sebelum pelajaran dimulai biasanya salah satu dari mereka mencari tempat yang tidak ada tahi ayamnya lalu menghamparkan alas duduk di sana. Mereka berpindah-pindah tempat yang memungkinkan untuk belajar. Tetapi kegiatan belajar mengajar masih terus berjalan dengan semangat yang sama.

“Hari ini kita tamasya!” seru Novi sambil menggandeng beberapa anak mendekati saya.

Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun, bernama Izan menarik-narik tangan saya untuk mengikuti langkah mereka menyusuri sepanjang sisi gunung sampah. Jalanan becek dan aliran air menghitam. Izan terus menuntun tangan saya diikuti Novi dan anak-anak yang lain. Mereka berlari-lari kecil sambil menyanyi. Melompat ke atas bak sampah, naik ke atas tumpukan-tumpukan sampah sambil salto, menggantungkan tangan ke pinggiran bak sampah sambil menggoyang-goyangkan kakinya sementara teman yang lain menarik celananya sampai telanjang. Tawa mereka berderai penuh kegembiraan.

“Mereka paling senang mengajak orang luar jalan-jalan ke tempat mereka bermain,” kata Novi tersenyum.

Saya kuwalahan mengikuti mereka mendaki gunung sampah. Beberapa kali Izan mengulurkan tangan untuk menolong saya naik ke bukit yang lebih tinggi. Sejauh mata memandang hanya ada tumpukan sampah yang membusuk, para pemulung yang sibuk memunguti plastik dan truk-truk yang terus berdatangan. Saat truk datang, para pemulung berlari menyambut rezeki yang ditumpahkan dari atas truk dan berebut memunguti barang-barang yang bisa dijual.

“Dulu, ada yang meninggal tertimbun sampah yang ditumpahkan dari truk,” kata Izan setelah menyelamatkan kaki saya yang terjeblos sampah basah.

Saya tertegun memandangi Izan. Ia menceritakan hal tragis itu seperti hal biasa. Tidak ada yang menakutkan. Mungkin mereka tidak memahami betapa bahaya tempat bermain mereka dan tempat orang tuanya bekerja. Tetapi kenyataan memang berkata sebaliknya. Bisa jadi mereka telah kebal. Mereka terlihat sehat, ceria dan bersemangat bermain di tengah sampah rumah tangga, pasar, kantor, banjir, jalanan, bahkan sampah medis yang berbahaya saat covid-19 melanda.

Saya terus naik mengikuti langkah anak-anak itu. Di puncak gunung sampah terdapat tenda-tenda kecil yang dibangun para pemulung sebagai pelindung saat mereka bekerja. Seorang ibu tua berjaket abu-abu duduk berteduh di salah satu tenda kecil bersama teman-temannya. Saya bergabung dengan ibu tua itu dan membiarkan anak-anak berlarian di antara sampah.

Saya memandang wajah ibu tua yang menghitam dan tampak kontras dengan kain penutup kepala warna merah muda yang ia kenakan. Senyum lebarnya mengembang menampakkan giginya yang telah habis dimakan usia dan keadaan. Tetapi saya memang melihat harapan di matanya, juga rumah yang enggan ia tinggalkan.

Lamat-lamat saya seolah mendengar suara Fiersa Besari menyanyikan lagu Alam Bukan Tempat Sampah. “Laut bukan tempat sampah, gunung bukan tempat sampah, alam bukan tempat sampah, jadikan bumi lebih indah…”

Tetapi bagi sebagian orang sampah adalah rumah dan harapan. Harapan yang disematkan oleh Novi pada anak-anak pemulung Bantargebang untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik dengan terus belajar membaca, menulis dan berhitung meski saung tempat mereka belajar telah lenyap. ***